研究者とトークしよう! 第3回 微生物生態学者と対談【前編】

研究者と手作り科学館 ExedraのスタッフがSNSのライブ配信を通じて対談する「研究者とトークしよう!」。おうちから気軽に、研究の世界や研究者の人となりに触れてほしいと思い、スタートした企画です。ここでは、対談の内容を文章でお届けしていきます。

対談第3回目のゲストは、微生物生態学・海洋微生物学を専門とする中島悠さん。前半は微生物(特に細菌・古細菌)の研究の魅力をたっぷりとお伝えいただきました!配信アーカイブのご視聴はこちら。

中島 悠さん

1989年4月京都生まれ、滋賀県育ち。漠然と微生物学・生命科学をやりたいと思い、九州大学農学部に進学。微生物学の中でも海洋微生物学に興味を持ち、卒業研究では様々な地域で採られた有害赤潮藻類のタンパク質の比較解析を行った。修士からは、より基礎研究かつ、細菌や古細菌の研究ができる環境である東京大学の大気海洋研究所に進学し、微生物型ロドプシンの研究に出会う。その後博士号を取得し、産業技術総合研究所では未知微生物の探索や環境サンプルも対象としたロドプシンの遺伝子解析を行った。2021年春から現職。趣味は水泳、バドミントン、読書や映画、紙幣貨幣コレクション(特にインフレ紙幣)。高校教員免許理科専修を保有。

Twitter ID: @nkjmu/個人Webページはこちら

微生物の生き様を調べる

―まずは自己紹介をお願いします!

現在、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の超先鋭研究開発部門で、Young Research Fellowというポジションで研究しています。専門は微生物生態学、海洋微生物学と呼ばれる微生物を中心とした学問分野です。

ー微生物の「生態」とは、具体的にどういうものですか?

生態系の「生態」ですね。生態系の中にいる多様な微生物が「なぜその環境にいるのか」、「どうやってその環境に適応しているのか」、「競合している種がそれぞれにどんな生存戦略を持っていて、環境中で上手く共存しているのか」などの疑問に挑戦していく分野です。個々の微生物の生き様を調べています。

―「微生物の生き様」を調べる、かっこいいですね!そもそも「微生物」とは何者なのでしょうか?

もっともよく使われる定義は「我々の目に見えないほど小さい生物」あるいは「見えたとしても判別できないくらい小さい生物」です。つまり、単純に体の大きさだけによる定義なんです。異なる2点を別々の点と識別できる距離を分解能と言います。人間の目の分解能は0.1~0.2 mmと言われていますので、それより小さい生物は全て微生物とくくることができます。

―ひとくちに「微生物』と言っても、かなり多様な生き物が含まれそうですね。

例えばミジンコはいわゆる動物で、大きな分類では節足動物なのでエビやカニの仲間になります。一方、例えばボルボックスは植物で、緑藻と同じグループです。

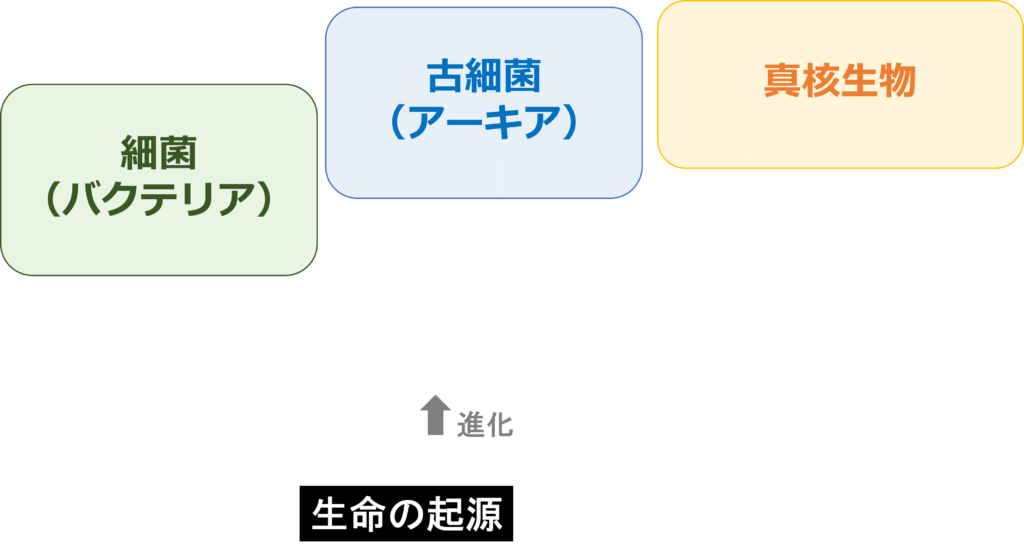

真核生物と原核生物という、細胞の中の核の有無で判断する分類があります。動物も植物もカビもきのこも全部、真核生物です。真核生物の一部に、ボルボックスやミドリムシのような目に見えないくらい小さい生物もいます。

今、僕が使っているような細菌は原核生物で、全く別のグループとなります。同じような仲間で古細菌と呼ばれるグループがあります。細菌も古細菌も目に見えないくらい小さいので微生物と呼びます。

ー微生物の中でも細菌や古細菌などの原核生物を中島さんは研究されているんですよね。地球上にものすごい数が生息しているんだとか…?

どんぶり勘定なのでオーダーでしかないのですが、地球の海洋全体で10の29乗細胞ぐらいの個体数が生息していると言われています。地殻内や土壌の中も含めた地球全体となると、もう一桁多くなって10の30乗細胞ぐらいと言われたりもしますね。

―あまりにも数が大きすぎてピンとこないです(笑)

観測可能な恒星の数が10の22乗~23乗個と言われています。つまり、星の数の10の7乗倍(1000万倍)もの細菌・古細菌がこの地球上にはいるだろうと考えられています。

海洋は微生物研究のフロンティア

―あらゆる環境に微生物がいる中で、なぜ海洋に着目されているのでしょうか?

地球の表面の70%が海であること、地球上に存在する「水」の99%以上が海水であること、そして、表層(深海 0 m)から深海にかけて非常にダイナミックな環境の変化があることが挙げられます。また、非常に多くの微生物が生息していることも理由のひとつですす。にもかかわらず、海は到達する手段が限られているため、土壌はじめ他の環境に比べると、なかなか研究が進んでいないんです。

微生物の研究では、微生物を採取してきて実験室で増やしその性質を調べる「培養」という作業を行います。研究を進める上では、培地(微生物を成長させるために人工的に作られた環境)の中で微生物が増やせることが必要です。特に海水に生息する微生物は、培養できる種類が非常に低いんです。

つまり、99%以上の微生物は実験室で培養して増やすことができておらず、フロンティアが残っているとも言えます。「どんな微生物がどれくらい生息しているのか」など、まだまだ明らかになっていないことも多く、ロマンが詰まっているフィールドであることが海洋微生物生態学を研究する上でのモチベーションのひとつですね。

―どうして99%以上の微生物は培養できないのですか?

いくつか仮説があります。1つは、培養に使う培地が微生物は苦手ということです。濃度がやたら均一な人工的に作られた物理的な足場は自然界には存在しませんからね。

2つ目の仮説は、海洋微生物の培養に必要な成分が培地に足りていないのではないか、というものです。微量な成分を使って生きる種は、培地からその成分を得られていないのかもしれません。

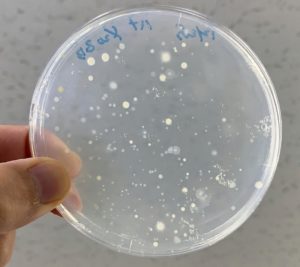

3つ目は、共生を必要とするかどうかです。寒天の上に海水や土壌を懸濁した試料をまいておくと、試料中の微生物が増えてコロニー(目に見える大きさにまで成長した微生物の集まり)が見られるようになります。コロニーは一種類の微生物が増えて形成されたものです。微生物一細胞ずつを取り出して培養するわけですが、もし違う種類の微生物同士が共存おり、互いに物質を補い合って生きていく必要があるならば、相方がいないから生えられないということも考えられます。

他にも、単純に目に見えるほどの数にまで増えることができない非常に弱々しい種だと、増えていても目には見えないので、気づかないうちに捨ててしまっているかもしれません。

―培養させる環境づくりも難しんですね。

そうですね。微生物の気持ちが分からないので(笑)、全く同じように培養したつもりなのにうまくいかない場合もあります。

―培養以外に、微生物の研究手法としてはどのようなものがありますか?

ゲノム解析という、遺伝子を情報として読んで処理する技術が非常に発展してきています。それにより、実験室で培養することなく、「遺伝子の情報」からどんな微生物が“いそう”で、どんな機能を“持っていそう”なのかがわかるようになってきました。

以前は、特定の一種の遺伝子情報を調べることしかできませんでしたが、近年は環境中の遺伝子(環境DNA・メタゲノム)解析が可能となりました。例えば、海水100リットルの中にいる全種類の微生物のすべての遺伝子を調べることができるくらいにまで、分析技術が上がってきています。

―具体的に、どのように環境DNAを分析するのでしょうか?

海水を採取してメッシュの細かいフィルターでろ過し、フィルター上に集めた大量の細胞の遺伝子を抽出して調べます。それら遺伝子をコンピューター上で全部並べて復元し、どれがどの種の遺伝子かを解析します。サンプリング時に、できるだけフレッシュな状態の海水を採取したその場で培養と遺伝子情報の分析もおこなえます。

―どのぐらいの深さの海水を採取するんですか?

僕が採取した中で一番深いサンプルはで深度五千数百mです。世界中の研究者が採っているサンプルの中には、深度1万mクラスのものがあります。深くなるにつれ1Lあたりの微生物の数はだんだん減っていきますが、それでも10の3乗~4乗程度の個体数密度はどの深海でも存在します。地球の海程度の深さであれば、圧力で生命が途絶えてしまうような海域はないですね。

―海底に近い深いところほど、圧力条件など生き物が生きづらい環境になると思っていたのですが、微生物はいるんですね!

圧力がある程度かかる環境でないと生きられない「絶対高圧性」の生き物もいるんですよね。絶対高圧性の微生物は、我々が生きている一気圧ほどの環境では低圧すぎて増えられないんです。地球の海の深さ程度の圧力であれば、生命の限界というのにはまだまだ余裕がありますね。

―微生物はたくましいですね!

もともと、僕が微生物に興味をもったきっかけは、100℃の熱水やpHが1くらいの酸性、逆に超アルカリの環境でも生きられる、“なんか変な能力を持った生き物が地球上に生息している”ことを本で読んで知ったことでした。「極限環境微生物」という、極端な圧力や熱さ(熱水)、pH、塩分、放射線などの条件でも耐えうる特殊な能力をもった微生物たちのことです。この出会いが学部選びの参考になり、今の研究に繋がっています。小学生の時に琵琶湖のプランクトン観察をしたのがきっかけで好きになった微生物に、ここまでのめり込むようになるには十分な体験でした。

新種は見つかりすぎて困っちゃう…!?

―先ほどは、海洋にいる微生物の数を伺いましたが、種類でいうと何種類くらいの微生物がいるのでしょうか?

非常に難しい質問ですね(笑)まず、学名が付いている地球上の生物が200万種ぐらいです。そのうち130~150万種がキリンやゾウ、ヒトなどの動物です。

それに対し、現在、学名がついている細菌や古細菌も含めた微生物はだいたい1万5000種ぐらいと非常に少ないです。 これには、培養して増やせることを複数の研究者が確認した微生物しか学名をつけることが正式に認められていなかった歴史的経緯が関係しています。「99%以上が培養できない」ため、学名がつくものは非常に少ないんです。ただ、遺伝子解析のみで存在しているだろうと考えられているものはもっと多いです。地球上には数百万種とか数千万種という規模で存在しているだろうと試算されています。

―その名もなき細菌や古細菌にも、名前が付く日がくるんでしょうか?

そのあたりは、微生物生態学者の間でも議論されているところです。遺伝子のデータベースを見ると、“培養されてないけれどもとりあえず名前付けました”というデータは既にいっぱいあるんですよ。

生き物の分類には大きな区分から順に「界・門・綱・目・科・属・種」とグループ分けがあります。現時点で1万5000種が知られている細菌は、今のところ35個の門に分類されています。しかし、遺伝子情報のみが知られている細菌も加えると200門程度はあるだろうともいわれています。非常に多様な「名もなき奴ら」が海水や土の中にいるということですね。

―中島さんも新種を見つけたことはあるんですか?

はい。正確に言うと、論文を出して認められたわけではないので、正式な新種ではないんですけれども、今まで誰も見つけていなくて、系統関係的に近縁な種が知られていない新種候補はいっぱい見つけています!新種がめちゃくちゃ採れるんですよ(笑)。

―新種が簡単に見つかるなんて、細菌・古細菌以外の生物を研究している人からすると夢のような話ですね(笑)

そうですね(笑)。新種が取れすぎるというのは、研究しフィールドワークも含めてやっていて面白いことのひとつです。研究を始めるまでは、まさか自分も新種に手が触れられることがあるなんて、思ってもみませんでした。この分野の魅力ひとつですね。

―新種が見つかると自分で名前をつけることができるんですか?

それが、新種か否かを明らかにするための実験や論文の執筆、その査読(審査)のプロセスは非常に仕事量があるんです。多くの場合、「新種発見」くらいでは頻繁にありすぎて、それを報告するのは労力的に釣り合わないんです。

学名って、苗字と名前のような感じで、最初に属名、そしてその後ろに種小名がつきます。例えば、苗字と名前、つまり属名と種小名の両方が新たに付けられるくらいの発見はインパクトがあるので、論文にしてもコスパがいいですね(笑)。

―ちなみに、発見した微生物をどのように役立てることができるですか?

例えば、2015年にノーベル生理学医学賞を受賞された大村智先生は、ゴルフ場の土壌から分離した微生物から河川盲目症の治療薬として抗寄生虫薬「イベルメクチン」を開発しました。まさに、ゴルフ場の土から今まで採られていなかった微生物発見し薬の元となる物質を見つけたわけです。 一方で、僕が取り組んでいるのは、その先の何に役立てるかというのではなく、そもそもこの地球上には何がいるのか、少なくとも遺伝情報として環境中に存在は確かめられている未知の微生物が何をしているのかを調べることです。僕自身が発見した微生物が何に役立つのかは、応用や開発に携わる人たちに任せることにして…もうちょっと、あと10年か50年か100年先の未来のお楽しみですね。

細菌や古細菌の知られざる魅力に、終始驚きっぱなしでした。後編もお楽しみに!

【番外編】質問コーナー

対談中には視聴者の方々から多数の質問が寄せられました。その中からいくつかを紹介します。書ききれなかった他のQ&Aはぜひ配信のアーカイブをご覧ください!

Q. 人間はとても生きられない熱水環境(熱水噴出孔)でも、微生物は生きていますよね。微生物たちは何℃くらいの温度まで耐えられるものなのでしょうか?

A.

世界最高記録が122℃ですね。ただ、その温度が一番良いかというと、必ずしもそうとは限りません。例えば、我々も45℃の砂漠に放り出されても一応生きていけるけれども、本当は25℃くらいが生きやすいという適温があるように、122℃でも生きられるその微生物もおそらく活性温度が山なりになるので、100℃くらいがもっとも心地よい環境なんじゃないかと思います。

熱水噴出孔は深海にあって、高い圧力がかかるので、122℃でも水が液体のままでいられるような環境です。そんな環境でも生きている微生物が確認されています。

Q. プランクトンは微生物の1種なのでしょうか?どのグループに該当しますか?

A.

プランクトンは日本語では「浮遊生物」と呼ばれるものです。つまり、目に見えるかどうかではなく、基本的には水圏環境に生息していて、遊泳能力(泳ぐ能力)があるかないかで判断されます。非常に微弱に泳ぐことができても、秒速1 m~2 m程度の水流より速く泳げず流されてしまう生き物は浮遊生物と呼ばれます。クラゲも目にははっきり見える大きな生き物ですが、ただ漂っているだけなので遊泳能力という観点からプランクトンといえます。数年前、日本海で大繁殖して有名になったエチゼンクラゲは大きさが2 mぐらいある巨大なクラゲですが、あれもメガプランクトンと言われていますね。

前のページ

前のページ 次のページ

次のページ